Texto de autoria do Acadêmico Josué Montello

A idéia da criação de uma Academia de Letras no Brasil, nos moldes da Academia Francesa, não teve a inspirá-la o espírito de iniciativa daquele que seria, como seu primeiro presidente, o principal responsável pela sobrevivência e pelo prestígio do novo instituto.

Com efeito, não se pode incluir Machado de Assis entre os idealizadores da Academia. Este papel cabe, em épocas diferentes, a Medeiros e Albuquerque e a Lúcio de Mendonça. Entretanto, pode-se afirmar, com segurança, que, sem a figura de Machado de Assis, a idéia não se teria concretizado.

As origens da Academia Francesa, no dizer de Voltaire, não foram de ordem intelectual e sim de ordem cordial, como um círculo de bons amigos. Os requisitos de ordem intelectual vieram depois, no aprimoramento gradativo da corporação, sem que esta perdesse, no entanto, na escolha de seus novos membros, o sentido da cordialidade que inspirou a formação do pequeno cenáculo em casa de Valentin Conrart.

Nossa Academia, bem examinada nas suas origens, constituiu-se também sob a inspiração da afinidade de sentimentos. Não constituirá exagero afirmar que, sob certos aspectos, no que concerne às suas raízes, ela decorre mais da geração boêmia que fez a Abolição do que do grupo de altos espíritos que moldou a consolidação legislativa de seus estatutos.

Graça Aranha, testemunha do nascimento da Academia, disse que ela, “oriunda de um pacto entre espíritos amigos, hauriu nesta inspiração original a força intrínseca de que se mantém, e se vai transmitindo às gerações que se sucedem”.

Ao contrário do que ocorre na Academia Francesa, sempre pendente de algumas vontades firmes que orientam as deliberações do instituto, nossa Academia habituou-se a prescindir dessas vontades individuais, que não se compaginam com as tradições da Casa.

Há ali quarenta companheiros, comumente identificados no gosto das boas letras, sem chefes de grupos nem líderes evidentes.

Ninguém comandou jamais, de modo ostensivo e pessoal, os destinos da Academia Brasileira. Não houve um tempo em que, na Academia Francesa o gênio de D’Alembert, assistido por Madame de Lespinasse, exerceu influência tirânica sobre os companheiros? E Voltaire, com toda a universalidade de seu gênio, não se viu compelido a abrigar-se sob a proteção de Madame de Pompadour, para eleger-se acadêmico? E não é verdade, ainda, que, desde os tempos de Richelieu, só se pode ser acadêmico, na França, andando em boas graças oficiais? Não foi assim com La Fontaine? Não foi assim com Chateaubriand? E não foi assim, ainda recentemente, com Paul Morand, cuja condição de antigo colaboracionista lhe cerrou por largo tempo a porta da Academia?

A Academia Brasileira, nesse, e ainda em outros pontos, divergiu de seu figurino, a começar pela autonomia das deliberações do instituto.

Só uma influência decisiva se observa no curso de sua evolução: a de Machado de Assis. Influência habilíssima, mais sugestão que ordem, menos determinação que alvitre. Depois dele, ninguém mais desempenhou esse papel de líder a não ser, de relance, um de seus herdeiros diretos no plano da vida acadêmica: Mário de Alencar.

Na fase inicial da Academia, a geração boêmia plasmou a amizade que uniu a maior parte dos companheiros. Coelho Neto, Bilac, Araripe Júnior, Patrocínio, Murat, Valentim Magalhães, Aluísio e Artur Azevedo, Guimarães Passos, Raimundo Correia, Alberto de Oliveira, Medeiros e Albuquerque, Pedro Rabelo e Filinto de Almeida pertenceram à plêiade de espíritos desprendidos e joviais que a afeição aproximou, antes da identificação definitiva na cordialidade da Academia.

Machado de Assis, José Veríssimo, Joaquim Nabuco, Lúcio de Mendonça, Rodrigo Octavio e Inglês de Sousa – para lembrar apenas os que mais se destacaram em realizar o pensamento comum – trouxeram à idéia da corporação literária a porção de austeridade e a constância de propósitos com que se consolidam as instituições de sua espécie.

Mesmo no caso deste grupo, foi a amizade que uniu e identificou seus componentes, no período que imediatamente precede a criação da Academia. Basta lembrar a importância para essa criação dos jantares promovidos pela Revista Brasileira, ao tempo em que José Veríssimo a dirigiu.

“Realizaram-se esses jantares” – conta Rodrigo Octavio, em Minhas memórias dos outros – “no Hotel do Estrangeiros, em uma das pequenas salas de então, dando para o largo. Eram modestos e calmos: José Veríssimo, circunspecto e morigerado, dava a nota da gravidade, que, aliás, o insubmisso gênio folgazão de Artur Azevedo quebrava a cada momento. Machado, Nabuco e Taunay, que não haviam aderido ao barulhento Rabelais, não faltavam nunca a esses jantares.”

O barulhento Rabelais, a que Nabuco, Taunay e Machado não quiseram aderir, era o clube fundado em 1892 por Araripe Júnior e Raul Pompéia, com o programa de um jantar mensal em que se reuniam escritores e artistas, “para uma hora de agradável convívio”. Tinha ruído e juventude. E já era, de certa forma, um começo de distorção evolutiva no roteiro boêmio da geração. O próprio Araripe fez-se o memorialista do clube na página de saudade recolhida a um dos primeiros volumes da Revista da Academia Brasileira.

A revolta de 1893, dividindo os homens de letras em duas facções, sob os influxos da paixão política, dissolveu o clube, que os encontros da Revista Brasileira, daí a dois anos, iriam de algum modo recompor, preparando afinal o advento da Academia.

Integrantes da "Panelinha", criada em 1901 para a realização de festivos ágapes e encontros de escritores e artistas. A fotografia é de um almoço no Hotel Rio Branco (1901), que ficava na rua das Laranjeiras, 192. De pé, temos: Rodolfo Amoedo, Artur Azevedo, Inglês de Sousa, Olavo Bilac, José Veríssimo, Sousa Bandeira, Filinto de Almeida, Guimarães Passos, Valentim Magalhães, Rodolfo Bernadelli, Rodrigo Octavio, Heitor Peixoto. Sentados: João Ribeiro, Machado de Assis, Lúcio de Mendonça e Silva Ramos.

Machado guardou memória do primeiro jantar da Revista Brasileira em sua crônica de 17 de maio de 1896, na Gazeta de Notícias: “Chego ao Hotel do Globo. Subo ao segundo andar, onde acho já alguns homens. São convivas do primeiro jantar mensal da Revista Brasileira. O principal de todos, José Veríssimo, Chefe da Revista e do Ginásio Nacional, recebe-me, como a todos, com aquela afabilidade natural que os seus amigos nunca viram desmentida um só minuto. Os demais convivas chegam um a um, a literatura, a política, a medicina, a jurisprudência, a armada, a administração...”

Segundo Rodrigo Octavio, o Machado de Assis desse tempo “não era um homem sociável, era mesmo de difícil familiaridade”.

Em face desse depoimento, como conciliar o ser esquivo e recatado, de que Machado deu tantas provas, com o formidável coordenador de vontades, que levou adiante o sonho da corporação literária idealizada por Lúcio de Mendonça?

Antônio Sales, testemunha do nascimento da Academia, contou, numa página de reminiscência, que a idéia do instituto, entusiasticamente lançada pelo poeta de Vergastas no escritório da Revista Brasileira, não foi recebida com alvoroço pela roda ilustre que ali se reunia. “Lembro-me bem” – diz o memorialista – “que José Veríssimo, pelo menos, não lhe fez bom acolhimento. Machado, creio, fez a princípio algumas objeções.”

É preciso não esquecer – lembremos aqui de relance – que o depoimento de Antônio Sales saiu publicado na revista de que José Veríssimo era diretor, não cabendo, assim, qualquer sombra de dúvida quanto ao rigor histórico do que afirmava.

O próprio Machado de Assis deixou numa página de 1894 o testemunho de que tão cedo não acreditava na viabilidade de uma Academia Brasileira. E disse isto, de modo bastante objetivo, na crônica em que, depois de comentar os neologismos do doutor Castro Lopes, discorreu sobre o termo engrossador, de cunho popular recente, muito expressivo e de aplicação política. “Quem o inventou?” – interrogava Machado. E conjeturava: “Talvez algum cético, por horas mortas, relembrando uma procissão qualquer; mas também pode ser obra de algum religionário, aborrecido com ver aumentar o número de fiéis.” Linhas adiante, concluía: “Mas fosse quem fosse o inventor do vocábulo, certo é que este, apesar de anônimo e popular, ou por isso mesmo, espalhou-se e prosperou; não admirará que fique na língua, e se houver, aí por 1950, uma Academia Brasileira, pode bem ser que venha a incluí-lo no seu dicionário.”

O vocábulo teria de esperar mais tempo ainda pelo dicionário acadêmico. Mas a Academia, não: esta seria criada dois anos depois de publicada a crônica, revelando-nos um outro Machado de Assis, que se escondia por baixo de sua capa de ceticismo: o homem de vontade firme, capaz de dar a uma assembléia de bons amigos, como seu chefe, o sopro da vida perene.

Não seria difícil contrapor ao depoimento de Rodrigo Octavio, que via em Machado de Assis a criatura de familiaridade esquiva, na madrugada da Academia, o Machado de Assis afetuoso, eminentemente associativo, que congregou a corporação acadêmica. As rodas de livraria, de que o mestre participou nas várias fases de sua vida literária, notadamente na loja de Paula Brito, na Laemmert e na Garnier, evidenciavam-lhe o pendor gregário, confirmativo da incontestável índole política que iria dar de si em plenitude, na consolidação da Academia.

Já na Laemmert, que precede a roda da Garnier, era ele o centro do grupo de escritores, conforme se verifica deste lance da Memórias de Oliveira Lima: “À tarde nos encontrávamos na Livraria Laemmert, onde também vinham ter Rodrigo Octavio, secretário da Presidência, Graça Aranha, autor ainda virgem mas conhecido como discípulo talentoso de Tobias Barreto, Pedro Tavares e outros. Machado constituía naturalmente o centro da reunião, com seu ligeiro gaguejar que dava mais graça às suas observações sempre delicadamente maliciosas, expressas como as suas páginas escritas com um humorismo de quilate em que havia, num boleio de frase que lhe era peculiar e em que refletia o seu espírito avesso ao dogmatismo, traços de ironia de Swift na fluidez de prosa de Garrett. Nas coisas maiores como nas menores essa ironia era velada porque o seu pessimismo era, como toda a sua pessoa, discreto.”

Essa discrição do mestre, reveladora do domínio que exercia sobre si mesmo, só dando expansão à palavra que lhe convinha, é que possivelmente inspirou a impressão de retraimento em que ele se fechava.

A verdade, porém, é que, transposta a cerca defensiva em que Machado de Assis se resguardava, a doçura humana sobrelevava em sua pessoa a ponta de ironia e sátira, que certamente aguçava na intimidade de seu espírito. O certo é que ele afiava o seu riso contra a humanidade, nunca contra os homens. Daí não ter feito desafetos com a sua malícia genial. Em lugar de feri-los individualmente, feria-os na zombaria ampla de seus tipos literários ou de suas conclusões de moralista. E esta modalidade de riso não cria inimigos pessoais, porquanto, no dizer de Swift, é sempre a cara alheia que o leitor vê refletida, ao mirar-se no espelho da sátira.

De modo que a ironia machadiana, nunca alvejando ninguém individualmente, não o contra-indicou para a obra de coordenação afetiva do núcleo inicial da Academia Brasileira. Na freqüência de seu convívio, o homem cordial tomava a dianteira ao ironista, de cujos lábios jamais saiu a maledicência. E ele pôde aprimorar, na coordenação dos companheiros, o lado associativo de sua personalidade, que dele faria, enquanto viveu, o presidente da Academia.

Desde cedo, Machado de Assis há de ter sido inclinado à concórdia e ao bom convívio. Por que umedecer a língua com o fel da vesícula? Melhor era cultivar a cordialidade entre companheiros, elevando-se acima de todos eles, com a concordância geral quanto ao seu valor. Nada de ofender ou melindrar.

Desse modo, a certa altura do tempo, as diversas correntes literárias do Rio de Janeiro, ou pelo menos as mais representativas, se conciliaram à sua volta, quase sem discrepância digna de registro. Dessas correntes, convém destacar a que se constituiu por inspiração de Valentim Magalhães, no período de 1893 a 1895, na redação de A Semana.

Segundo Max Fleiuss, que retraçou o itinerário da revista num livro de saudades, dali surgido, nas conversas de Lúcio de Mendonça, Raul Pompéia e Araripe Júnior, a idéia da criação da Academia. “Nessas palestras” – adianta o mesmo informante – “quanta coisa se combinou de útil para as letras e para as artes! E, especialmente, quanto contribuíram para a reciprocidade de estima entre homens dignos, de maior e menor valor, é certo, todos, porém, animados do mesmo nobre sentimento – o culto das nossas letras, forma eficaz de patriotismo!”

A redação de A Semana, o Clube Rabelais e a redação da Revista Brasileira atuaram como núcleos de convergência afetiva das gerações literárias que fundaram a Academia.

Paralelamente a esses núcleos, cumpre considerar, ainda, as grandes campanhas populares que identificaram jornalistas e tribunos, no último quartel do século: a Abolição e a República. Sem esquecer, como já assinalamos, a roda de amigos da Laemmert e da Garnier, nas quais Machado de Assis se preparou, numa espécie de tirocínio diário, para o pontificado de nossa literatura, vago desde a morte de José de Alencar.

Tão sistemática era a presença do romancista de Quincas Borba na Garnier, que ali o encontrou, num dia de carnaval, o caricaturista português Rafael Bordalo Pinheiro, brasileiramente fantasiado nos fofos e guizos de um dominó.

– Você conhece-me? – interrogou o caricaturista ao escritor, adoçando a voz em sotaque brasileiro.

– Conheço pela colocação do pronome – teria retrucado Machado de Assis.

E dando a prova:

– É Rafael Bordalo Pinheiro.

Assim, mesmo de passagem, na tarde carnavalesca, Machado de Assis não faltara à livraria, ponto de encontro de amigos e companheiros. Ali conversava e ali se deixava ver sentindo-se querido e admirado. Tinha a repartição, é certo, mas esta, embora lhe tomasse parte do tempo, não constituía a sua paixão: era a sua ocupação na vida pública, que ele desempenhava com o rigor e a probidade de seu feitio, e não uma essencialidade de sua natureza, invariavelmente voltada para a literatura.

Machado de Assis prezava o convívio humano, como uma modalidade de família avulsa, a que se veio afeiçoando com um gosto crescente, até sentir, na companhia dos amigos da Academia, que eram eles a família que lhe restava. Por seu lado, esses companheiros também aprimoram, nos pequenos grupos habituais, a identificação afetiva, que impõe ao conjunto a harmonia da unidade.

Medeiros e Albuquerque, instado a falar sobre Machado de Assis numa sessão da Academia, resumiu-lhe a singeleza da vida neste testemunho pessoal: “A sua vida, ao tempo em que o conheci, pautava-se de um modo monotonamente uniforme. Vinha todas as tardes – nesse tempo o expediente das repartições terminava às três horas – do Ministério da Viação para a Garnier. Aí se instalava numa pequena roda e conversava sobre literatura. Se alguém se aventurava em questões incandescentes de política, em grandes questões sociais, ele se encolhia. Não dava opiniões francas. Quando muito, para a conversa não morrer, atirava nela algumas frases neutras, que não dessem a compreender nitidamente o seu pensamento. Não se comprometia. Havia um meio seguro de fazê-lo afastar: era dar um tom livre à conversa. Ele calava-se, sorria, não dava mostra nenhuma de enfado, mas achava logo um pretexto para sair.”

No correr de anos e anos da mesma conduta cautelosa, a figura do mestre, modelo de dignidade pessoal e de méritos literários, impôs-se aos contemporâneos como seu líder natural, ao mesmo tempo que outras gerações de escritores se vieram formando e constituindo, harmonizadas no reconhecimento do primado intelectual do criador de Quincas Borba.

A essa circunstância se aliou o espírito de coesão dos diversos núcleos de escritores – espírito de coesão que os aglutinava em torno de uma idéia, de uma causa, de uma escola literária ou mesmo de uma simples mesa de almoço, ou ainda numa roda habitual de livraria.

E assim, ao surgir a idéia da Academia, já estava criada a afinidade de sentimentos, de que se fazem as instituições de sua espécie.

A prova de que a idéia correspondia, realmente, a uma aspiração natural, é a freqüência de idêntico pensamento, no mesmo quartel de século, entre as figuras literárias de maior evidência.

Antes que Medeiros e Albuquerque, em 1890, e Lúcio de Mendonça, em 1896, se batessem pela fundação de uma Academia, criara-se no Rio de Janeiro, em 1887, um Grêmio de Letras e Artes, de vida efêmera, e em cujo quadro figuraram alguns dos futuros membros da Academia Brasileira. Eleito presidente desse cenáculo, Machado de Assis declinou da distinção e a tentativa não conseguiu ir adiante, a despeito dos grandes nomes que congregou.

Das várias tentativas para a constituição de um grêmio literário, somente a de Lúcio de Mendonça conseguiria vingar – e isto porque teve a ampará-la a energia de Machado de Assis, e ainda o seu tato pessoal e a sua autoridade de grande escritor, já aceito como um mestre.

Os trinta homens de letras que inicialmente constituíram a Academia, vindos de diversos grupos, compunham uma lista de valores em que a amizade escolheu seus companheiros. Eram eles: Afonso Celso, Alberto de Oliveira, Alcindo Guanabara, Araripe Júnior, Artur Azevedo, Carlos de Laet, Coelho Neto, Filinto de Almeida, Garcia Redondo, Graça Aranha, Guimarães Passos, Inglês de Sousa, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, José Veríssimo, Lúcio de Mendonça, Luís Murat, Machado de Assis, Pereira da Silva, Rodrigo Octavio, Rui Barbosa, Silva Ramos, Sílvio Romero, Teixeira de Melo, Urbano Duarte, Valentim Magalhães e o Visconde de Taunay. Estes, por sua vez, elegeram os dez companheiros que deveriam completar os quarenta fundadores do instituto: Magalhães de Azeredo, Raimundo Correia, Aluísio Azevedo, Salvador de Mendonça, Domício da Gama, Luís Guimarães Júnior, Eduardo Prado, Franklin Dória, Clóvia Beviláqua e Oliveira Lima.

Entre os quarenta componentes desse quadro de sócios efetivos, o mais velho contava oitenta anos: o historiador J. M. Pereira da Silva; o mais moço, vinte e cinco: Carlos Magalhães de Azeredo

No discurso da instalação da Academia, Joaquim Nabuco explicou a conciliação de velhos e novos, na elegância destas palavras: “A Academia, como o nobre romano, tem a sua villa dividida em casa de verão e casa de inverno.”

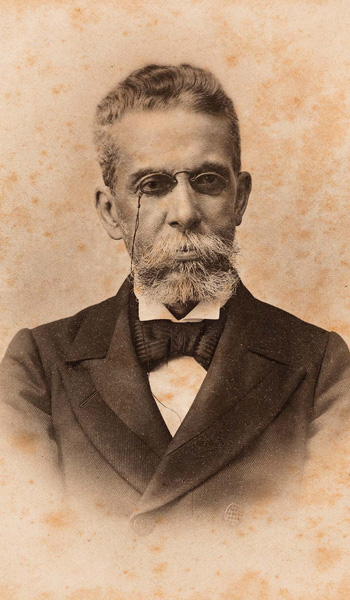

Sobre esse contraste de gerações, Machado de Assis estendia a sua autoridade unanimemente aceita e reconhecida. Ia a caminho dos sessenta anos, com o seu cabelo ondulado e a sua barba crescida – barba à José de Alencar. “Se não sou o mais velho dos nossos colega” – disse ele, a 20 de julho de 1897, ao empossar-se na presidência da Academia – “estou entre os mais velhos. É simbólico da parte de uma instituição que conta viver, confiar da idade funções que mais de um espírito eminente exerceria melhor. Agora que vos agradeço a escolha, digo-vos que buscarei na medida do possível corresponder à vossa confiança.”

Em 1878, ao falecer José de Alencar, Machado de Assis tinha cogitado da fundação de um grêmio com o nome do mestre de O guarani, inegavelmente em seu tempo a primeira figura das letras brasileiras. A esse posto ascenderia, por sucessão natural, logo a seguir, o poeta das Crisálidas e o romancista de Helena. Daí em diante, toda a obra de Machado de Assis confirmar-lhe-ia a preeminência indiscutível.

Em 1897, ao instalar-se a Academia Brasileira, é Machado de Assis, de há muito, como dirá José Veríssimo, o chefe da literatura nacional. De si consigo, não pensaria o romancista das Memórias póstumas que já teria direito ao seu grêmio, como José de Alencar, a quem escolhera como patrono?

Se assim logicamente pensava, ser-nos-á lícito supor que, à hora da criação da Academia, haja aflorado ao espírito do mestre de Dom Casmurro, que tão bem soubera compor a sua vida literária, o pensamento secreto de que, naquele ato, estava prudentemente assentado, para resguardo futuro de sua glória, os fundamentos da Casa de Machado de Assis.

Entre 1896, quando se realiza a primeira sessão preparatória da Academia, e 1908, quando morre Machado de Assis, o romancista de Quincas Borba dividiu em três setores a sua atividade: a vida literária, a vida burocrática e a presidência da nova instituição.

A vida burocrática de Machado de Assis sofreria um hiato, no período em que o escritor ficou em disponibilidade, contra seu gosto e desejo, em 1898. Mas já ao fim desse ano voltava a trabalhar, agora no gabinete do ministro da Viação, até reverter à atividade, como diretor da Secretaria da Industria, em novembro de 1902.

Nessa fase, publica Dom Casmurro (1899), Páginas recolhidas (1899), Poesias completas (1901), Esaú e Jacó (1904), Relíquias de casa velha (1906) e Memorial de Aires (1908).

A ação do presidente da Academia, simultaneamente à do escritor e à do burocrata, a ambas corre paralela, na continuidade de seu labor.

Dizia Joaquim Nabuco que, sem a atuação de Machado de Assis, a Academia teria morrido do mal-de-sete-dias. À constância de sua operosidade deve a instituição a sua existência perene. Foi ele quem lhe deu os definitivos alicerces. E ainda quem lhe traçou os rumos definitivos, dela somente se afastando quando se recolheu ao leito para morrer.

De toda a sua luta, apenas se conhece do mestre uma frase de desalento, repassada do riso leve de sua ironia: a que sussurrou ao ouvido de Oliveira Lima – e foi por este registrada, muitos anos depois, em artigo de jornal – ao dizer que, na marcha em que iam as coisas, a agremiação corria o risco de ser em breve uma Academia de danças.

Mas ele a salvou em tempo, com a pertinácia de seu temperamento. Não houve obstáculos que não transpusesse. Nem empecilho que não arredasse de seu caminho, mansamente, suavemente, como era de seu feitio.

Nada revela melhor o espírito de luta com que levou até o final feliz o seu objetivo que a batalha por ele travada para dar uma sede à Academia.

Nos tempos heróicos da instituição, quando esta não dispunha de pouso certo, sendo obrigada a socorrer-se de eventuais abrigos de favor, perguntou alguém a Olavo Bilac por que os sócios da Academia eram chamados de imortais.

– É porque não temos onde cair mortos – respondeu o poeta.

De início, serviu de sede à Academia a redação da Revista Brasileira, na travessa do Ouvidor, 81, e de que era diretor José Veríssimo. Aí se realizou a primeira sessão preparatória da corporação, em 15 de dezembro de 1896, com a presença de Artur Azevedo, Guimarães Passos, Inglês de Sousa, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, Filinto de Almeida, Lúcio de Mendonça, Machado de Assis, Medeiros e Albuquerque, Olavo Bilac, Pedro Rabelo, Rodrigo Octavio, Silva Ramos, Valentim Magalhães e o Visconde de Taunay.

Nessa reunião, Machado de Assis foi aclamado seu presidente. e este, por sua vez, convidou Rodrigo Octavio e Pedro Rabelo para seus secretários, compondo, assim, a primeira diretoria, embora provisória, da Academia Brasileira.

Do que era a redação da Revista Brasileira, nos tempos heróicos da Academia, ficou-nos excelente depoimento, numa página evocativa de Coelho Neto: “Duas salas acanhadíssimas: redação em uma, secretaria em outra. Dos sócios da casa o menos assíduo era o sol, representado quase sempre pelo gás, porque, desde a escada, tinha-se a impressão de que, em tal cacifro, mal os galos começavam a cantar matinas, a noite recolhia a sua sombra, pelo menos a parte com que escurecia o quarteirão logo que o sino grande de São Francisco, lentamente, em sons graves, dobrava as ave-marias. Na redação reuniam-se, diariamente, chuchurreando um chá childro, José Veríssimo, diretor da Revista, Paulo de Tavares, secretário, Machado de Assis, Joaquim Nabuco, Lúcio de Mendonça, Graça Aranha, Paula Nei, Domício da Gama, Alberto de Oliveira, Rodrigo Octavio, Silva Ramos e Filinto de Almeida. Por vezes, apareciam Bilac, Guimarães Passos, Raimundo Correia, Valentim Magalhães, Pedro Rabelo e outros.”

A 20 de julho do ano seguinte, quando a Academia se instala no aparato de uma sessão solene, com discurso de Machado de Assis, seu presidente , e outro de Joaquim Nabuco, seu secretário-geral, evidentemente as duas salinhas escuras da Revista Brasileira constituiriam moldura demasiadamente pobre para o relevo da cerimônia. Buscou-se outra, mais adequada. E esta Machado de Assis a encontrou no salão do Pedagogium, instituição de fins educativos que funcionava num casarão antigo em frente ao Passeio Público e que pusera à disposição da Academia, generosamente, para a cerimônia, uma das alas de sua sede.

A amabilidade da acolhida fez com que a Academia levasse mais adiante o obséquio: depois da sessão solene, passou a realizar ali mesmo as suas sessões ordinárias. Com esta novidade, as sessões tinham de ser noturnas, pois só à noite o salão do Pedagogium podia ficar à disposição da Academia.

Cinco sessões bastaram para dissuadir do novo horário os acadêmicos. A maioria não podia comparecer, fosse por comodidade, fosse por outras obrigações. Logo Machado de Assis compreendeu que, permanecendo ali, a Academia se reduziria, quem sabe?, à pessoa de seu presidente. E tratou de levar os companheiros, mais uma vez, às duas salas escuras da redação da Revista Brasileira, para as reuniões do cair da tarde.

Pode-se dizer que a Academia, nesse período, não tem sossego: depois de duas sessões sob o abrigo de José Veríssimo, ei-la em marcha para outro paradeiro. E é José Veríssimo, ainda aí, quem a acolhe, nas salas do Ginásio Nacional. Mas nesse novo sítio também não demora: em 26 de setembro de 1898 regressa à Revista Brasileira, onde realiza apenas duas sessões e novamente se põe a caminho, desta vez indo abrigar-se na Biblioteca Fluminense, que apresentava a vantagem de ficar na rua do Ouvidor, a dois passos da Livraria Garnier.

Tudo levava a crer que demoraria pelo menos algum tempo nesse novo agasalho. Mas a Biblioteca Fluminense, que tivera os seus dias de esplendor ao tempo do bibliotecário Francisco Antonio Martins, resumia-se agora em uma casa fechada, onde dormiam os livros nas estantes cobertas de poeira. De modo que, não obstante ser o local à mão e bem no centro da cidade, logo concluíram os acadêmicos não ser ele dos mais convidativos. É que nos conta Rodrigo Octavio: “... O local era por demais lúgubre e tumular; num tácito entendimento, cedo generalizado, os acadêmicos, já de si, em número reduzido, que freqüentavam as sessões, foram desertando aquela casa de silêncio ...”

Mais uma vez José Veríssimo volveu a acolher os confrades na redação da Revista Brasileira, em cujas salas sombrias se realizou, com efeito, a sessão seguinte, em 21 de junho de 1899. A Revista, a essa altura da vida literária, estava praticamente morta, sem meios para garantir sua circulação. Diante disto, não havia outra solução: novamente impelida pelo nomadismo de seu destino, a Academia pôs-se em marcha, em busca de outro pouso.

Por que não tornar ao Ginásio Nacional? O local parecia longe, arredado do centro da cidade. Havia ainda a bulha solta da meninada. Então – que fazer? E a caravana dos acadêmicos, com Machado de Assis à frente volveu a subir as escadas do casarão soturno da Biblioteca Fluminense.

Entretanto, como da outra vez, uma sessão foi suficiente para arredar a idéia daquela hospitalidade. Ainda bem que a Revista Brasileira, embora de publicação suspensa, não havia desalugado as duas salas da travessa do Ouvidor: logo os fundadores da Academia, chefiados por Machado de Assis, para lá se voltaram, pedindo novo agasalho.

Em 22 de novembro, o presidente escreve a Rodrigo Octavio: “Temos enfim uma sala no Pedagogium. Não é só nossa; é a em que trabalha a Academia de Medicina.” E dando conta das diligências feitas, com a ajuda do prefeito Cesário Alvim: “O Cesário falou ao presidente desta, que consentiu em receber-nos, e eu fui depois entender-me com ele, e tudo se ajustou. Fui ver a sala, é vasta, tem mobília e serve bem aos nossos trabalhos. Naturalmente, os retratos e bustos que lá estão são de médicos, mas nós ainda os não temos de nossa gente, e aqueles, até porque são defuntos, não nos porão fora. Entendi-me também para obtermos um lugar em que possamos ter mesa e armário para guarda de nossos papéis e livros. Resta só agora uma ordem escrita do diretor da Instituição, Valadares, para que sejamos admitidos ali. Irei buscá-la , mas desejava primeiro que fosse comigo ver a sala, ou se lhe parecer ir só (por desencontro de horas), fica-lhe livre esse alvitre. Só lhe peço que me escreva logo, para não demorar a regularização da posse.”

A posse do imóvel, ou por falta da ordem do diretor da Instituição, ou por não ter Rodrigo Octavio gostado da sala, não se regularizou. E o certo é que a Academia levou quase um ano – de 10 de agosto de 1899 a 23 de junho de 1900 – para voltar a reunir-se, e reunir-se, ainda uma vez, debaixo das telhas da Revista Brasileira.

Nessa fase de contratempos, o novo instituto não deixava de ser olhado com simpatia por amigos que o queriam amparar. Um deles, três dias depois da primeira sessão preparatória, mandou ao presidente a ajuda de cem mil-réis, com este cartão: “Ao Exmo. Amigo e Sr. Machado de Assis – o Dr. Coelho Rodrigues cumprimenta e avisa, da parte de um anônimo, que tem para as despesas de instalação da sua nova Academia 100$000 – 18.12.1896.

Em face da esmola grande, os pobres desconfiaram. Quereria o doutor Coelho Rodrigues, com esse gesto, fazer-se incluir no quadro dos acadêmicos, ainda em elaboração? Ele próprio se encarregou de apagar a desconfiança, com outra carta a Machado de Assis: “A pessoa que, por meu intermédio, ofereceu-lhe a quantia de 100$000 para as despesas da instalação do nosso futuro instituto, não é candidato à imortalidade, e, portanto, a sua oferta pode ser aceita antes da eleição dos imortais que faltam, sem o risco de arrependimento posterior. Pode, pois, mandar receber o cheque incluso ou devolvê-lo, se tiverem resolvido não aceitar aquele auxílio, porque não gosto de guardar o alheio.”

Proeminentes intelectuais brasileiros encenam uma jocosa réplica do quadro A Lição de anatomia do mestre holandês Rembrandt: Olavo Bilac, Leôncio Correia, Henrique Holanda, Pedro Rabelo, o doutor Pederneiras, Álvaro de Azevedo Sobrinho e Plácido Júnior. O autopsiado é Artur Azevedo – possivelmente vítima de indigestão -, sendo o legista, que opera com o sabre emprestado pelo oficial da ronda, Coelho Neto. Esta fotografia pertencia a Bilac e está autografada pelo “Príncipe dos Poetas”.

Posto assim o problema, a quantia foi aceita sem relutância. A autoria do gesto era transparente. Na carta que a seguir escreveu ao primeiro benemérito da Academia, Machado de Assis fez sentir-lhe que identificara o benfeitor: “A Diretoria incumbiu-me de agradecer a valiosa oferta. Tendo-lhe lido a carta de V. Exa, de 11 de janeiro, nada lhe disse do meu próprio sentimento acerca do autor verdadeiro da doação, que V. Exa declara ser pessoa que quer ficar oculta, mas é muito provável que todos participem da minha suspeita de que a pessoa é V. Exa, cujo ato generoso fica assim realçado pela modéstia.”

Embora começada sob tão bons auspícios, a benemerência alheia ficou por aí. Outra não apareceu para fazer-lhe companhia. Em breve, com as miúdas despesas de secretaria, só restou memória da doação do doutor Coelho Rodrigues. E a Academia, nesses tempos difíceis, necessitava de tudo, a começar pela sede, que afligia o presidente com esta indagação teimosa: – Para onde ir?

Desde 1897, conforme indicação constante do primeiro Boletim da Academia, toda a correspondência destinada ao novo instituto era encaminhada a este endereço: rua da Quitanda, 47. Aí funcionava o escritório de advocacia de Rodrigo Octavio, primeiro-secretário da Academia.

Assim que a Revista Brasileira cerrou as portas, a Academia, de todo decidida a não regressar à Biblioteca Fluminense, entregou o problema à diligência de seu primeiro-secretário. E este não demorou a colocar à disposição dos companheiros a sala de seu escritório.

Vale a pena recordar, nas palavras do próprio Rodrigo Octavio, essa nova instalação da Academia: “Ali não tinha luxo nem mesmo conforto. Mas havia luz e ar; estava-se perto da Rua do Ouvidor, em local acessível para as reuniões à hora que conviesse; e na mesa havia tinta e papel para os gastos de nosso expediente, e na sala cadeiras para a meia dúzia que nós, ordinariamente, éramos e um divã longo bastante, para conter as presenças extraordinárias.”

Quando a assistência crescia, apelava-se para os escritórios vizinhos, que contribuíam de boa vontade com as cadeiras suplementares. E foi nesse lugar de empréstimo que a Academia realizou as sessões de que saíram acadêmicos Afonso Arinos, Martins Júnior, Augusto de Lima, Euclides da Cunha e Sousa Bandeira.

Foi aí, por ocasião da eleição de Afonso Arinos, que se deu o encontro entre Carlos de Laet e José do Patrocínio, pouco depois de uma polêmica em que haviam trocado de público os doestos mais candentes.

Laet, já curto de vista, ao entrar na sala, não deu pela presença de Patrocínio. Este, por sua vez, afundado no divã entre outros colegas, não viu aquele chegar. Laet, uma a uma, foi apertando a mão dos confrades. De repente, vê-se em frente de Patrocínio, com a mão no ar. Deveria recolher o cumprimento? Sem se perturbar, deteve o gesto e, no silêncio de expectativa, atirou ao adversário esta pergunta:

– Nós estamos bem ou estamos mal?

E José do Patrocínio, alargando o rosto na risada:

– Mas estamos bem, companheiro!

A primeira sessão no escritório de Rodrigo Octavio, realizada em 11 de abril de 1901, não parecia indicar agasalho demorado. Pelo menos a Academia estava certa de que não iria abusar da hospitalidade de seu primeiro-secretário, já que, a esse tempo, dispunha do amparo de uma lei, que autorizava o governo da República a dar-lhe abrigo.

Essa lei, de número 726, iniciativa do deputado pela Bahia Eduardo Ramos, havia sido sancionada pelo presidente Campos Sales, a 8 de dezembro de 1900. Por ela, ficava o governo autorizado a dar permanente instalação, em prédio público, de que pudesse dispor, à Academia Brasileira de Letras, “fundada na capital da República, para cultura e desenvolvimento da literatura nacional”.

A lei, embora em vigor a partir de sua promulgação, não modificava de imediato a situação da Academia, quanto ao seu pouso definitivo: era mais um aceno que uma providência. Entre a mão e a espiga – para empregarmos aqui uma expressão machadiana – eleva-se o muro do poeta.

Enquanto esperava alojamento oficial, o grêmio continuou a reunir-se na sala de Rodrigo Octavio. E aí permaneceria, não apenas umas poucas sessões e sim muitas, durante três longos anos.

A providência legislativa de amparo à Academia havia sido fruto quase exclusivo da tenacidade de seu presidente. Discretamente, Machado de Assis movera céus e terras para alcançá-la, conforme se verifica de sua correspondência epistolar.

A 11 de julho de 1900, ao tempo em que o projeto de lei tramitava na Câmara, eis o que dizia ele a Lúcio de Mendonça, depois de contar ao companheiro a longa conversa que tivera sobre o assunto com o deputado Eduardo Ramos: “Também pedi ao Francisco Sá, deputado pelo Ceará e da Comissão de Orçamento, que fosse benigno com a Academia e expondo-lhe o projeto, achou perfeitamente aceitável. Conto falar um dia destes ao Sátiro Dias, a alguns de São Paulo e Minas, e ao Serzedelo Correia etc. Vamos ver se desta vez vai a caixa ao porão.”

Uma semana depois, torna a escrever ao mesmo amigo: “Esteve agora comigo o Eduardo Ramos, que me trouxe uma lista da Comissão de Orçamento da Câmara. Disse-me que o parecer está pronto e termina com um projeto da Comissão que, em substância, é o mesmo. Já falei ao Sá, como lhe disse há dias; vou amanhã falar ao Cassiano do Nascimento e ao Serzedelo. Poderia você conversar com o Barbosa Lima e os rapazes do Rio Grande, além de outros que lhe parecessem? Procurarei também o Sátiro e o Seabra. Vamos lá, mais um empurrão, e até breve.”

Levado aos empurrões cordiais, o projeto caminhou firmemente, sempre sob a vigilância de Machado de Assis.

A 11 de novembro, Lauro Müller, chamando-o de “Caro Mestre e Senhor”, enviou-lhe estas linhas: “Vejo que anda bem informado, porque, de fato, entreguei o projeto da Academia ao senador Benedito Leite, maranhense e, portanto, ateniense, quer dizer, homem de saber e de bom parecer – Quanto à reunião de hoje, teremos nova reunião depois de amanhã, e, nesta, diz o senador B. Leite que ouviremos o seu parecer.”

A 28, quando Lúcio de Mendonça comunica ao presidente da Academia ter recebido uma carta do senador Antonio Azeredo com a notícia da aprovação do projeto no Senado em segunda discussão, Machado de Assis não demora a responder-lhe: “O Azeredo, como eu disse a seu filho, já me havia comunicado a mesma coisa, pelo telefone, às duas horas da tarde, e eu dei-lhe pela mesma via os nossos agradecimentos. Tinha-lhe escrito na véspera, como ao Lauro Muller e ao Benedito Leite. Creio que o projeto terá passado hoje, mas ainda não recebi comunicação. – Agora resta a sanção; e sobre isto você se entenderá, melhor que ninguém, com o Campos Sales.”

Concluída a batalha com a sanção presidencial, restava encontrar alojamento em prédio próprio da União.

Nesta nova fase da luta, Machado de Assis é o mesmo batalhador das primeiras horas, com o pensamento fixo em dar à Academia uma sede, dotando-a de instalações adequadas.

Em 1902, volta os olhos para o edifício das Belas-Artes, na Avenida Central. E recebe, datada de 3 de janeiro de 1902, uma carta de Lúcio de Mendonça, com a má notícia de não ser possível atenderem, ainda desta vez, à recomendação da lei. E em abril de 1903, a Academia continuava agasalhada no escritório de seu primeiro-secretário.

Apesar dos muitos obstáculos, Machado de Assis não desanimava. Se os poderes públicos esqueciam a promessa legal, ali estava ele, com a sua vigilância polida, a refrescar a memória dos ministros, pessoalmente ou através dos amigos, que os tinha por toda parte. Entre os amigos de quem se socorre, está Mário de Alencar, ao tempo funcionário influente do Ministério do Interior e Justiça.

Carta de Mário de Alencar a Machado de Assis, a 6 de abril: “Não me esqueci da Academia, porque não me esqueço nunca do presidente dela. Dos prédios ocupados por este Ministério nenhum presta para o fim que desejamos. O Ministério da Fazenda é que tem, melhores e em maior número, mas ainda não consegui a relação. – Espero vê-lo hoje. Estará na Garnier às 4 horas? Se estiver, conversaremos mais sobre o assunto.”

Ainda em 1903, Machado de Assis divisa uma luz no horizonte, e a 7 de outubro diz em carta a Joaquim Nabuco: “A Academia parece que enfim vai ter casa. Não sei se você se lembra do edifício começado a construir no largo da Lapa, ao é do mar e do Passeio. Era para a Maternidade. Como, porém fosse resolvido adquirir outro, nas Laranjeiras, onde há pouco aquele instituto foi inaugurado, a primeira obra ficou parada e sem destino. O governo resolveu concluí-lo e meter nele algumas instituições. Falei sobre isso, há tempos, com o ministro do Interior, que me não respondeu definitivamente acerca da Academia; mas há duas semanas soube que a nossa Academia também seria alojada, e ontem fui procurado pelo engenheiro daquele Ministério. Soube por este que a nossa, a Academia de Medicina, o Instituto Histórico e o dos Advogados ficarão ali. Fui com ele ver o edifício e a ala que nos destina, e onde há lugar para as sessões ordinárias e a biblioteca. Haverá um salão para as sessões de recepção e comum às outras associações para as suas sessões solenes.”

Poe fim, as coisas pareciam bem encaminhadas. Era apenas questão de tempo – o tempo para a conclusão das obras. Mas a 10 de fevereiro Machado de Assis envia a Mário de Alencar estas palavras inquietas: “Dato esta carta de Nova Friburgo, donde pretendo descer no dia 25 ou 26 deste mês. Escrevo-lhe especialmente para que me diga, se é possível, o que há relativamente à casa da Academia Brasileira. – O Jornal do Commercio, referindo-se anteontem, creio eu, ao complemento do edifício da Lapa, diz que se não sabe ainda o destino que ele terá. Penso que sobre isto há já a decisão do senhor ministro do Interior. Houve acaso alteração, excluindo a Academia? Confie-me o que há, se na ao presidente da instituição, ao seu amigo particular e grato. Ponha-me a nota de reserva, se for precisa.”

Batizado pelo povo com a designação nada solene de Edifício do Cais da Lapa, o prédio tinha a imponência dos casarões acolhedores, próprios para a hospitalidade fácil. Mesmo assim, Machado de Assis se inquietava: talvez, na amplidão daquele abrigo, esquecessem a entidade que congregava os homens de letras.

Mário de Alencar, na volta do correio, há de lhe ter dado uma palavra tranqüilizadora. E daí a poucos meses, com a data de 28 de junho, em carta a Joaquim Nabuco, o romancista de Quincas Borba celebra por fim a vitória, nesta revelação radiante: “A nossa Academia Brasileira tem já o seu aposento, como deve saber. Não é separado, como quiséramos: faz parte de um grande edifício, dado a diversos institutos. Um destes, a Academia de Medicina, já tomou posse da parte que lhe cabe, e fez a sua inauguração em sala que deve ser comum às sessões solenes. Não recebi ainda oficialmente a nossa parte, e espero-a por dias.”

Ao contrário do que supunha, a batalha ainda não estava ganha, nem ia terminar com a rapidez que imaginava, porquanto só daí a um ano a Academia iniciaria seus trabalhos na sede doada pelo governo.

De Machado de Assis a José Veríssimo, a 4 de outubro de 1904: “Parece-me que a nossa Academia Brasileira de Letras vai ser completada no que concerne ao prédio e à mobília. Esta, que ainda falta, será dada por meio de emenda que os deputados Eduardo Ramos e Medeiros e Albuquerque acabam de propor ao orçamento do Ministério do Interior. Resta o estudo da comissão, que não parece lhe seja contrário, por se tratar de fazer cumprir o artigo 1º da lei de 8 de dezembro de 1900.”

O ministro do Interior era, por esse tempo, o político baiano J. J. Seabra. Espírito compreensivo, por vezes voltado para as belas-letras nos intervalos da luta partidária, Seabra não se limita a providenciar o prédio que a lei de 1900 prometera à Academia: ao saber que o instituto não dispõe de recursos para as despesas de instalação, vai ao encontro dessas dificuldades, e o obstáculo é transposto.

Durante o longo tempo em que se agasalhara no escritório de Rodrigo Octavio, que fizera a Academia? Um olhar de relance por seu Livro de Atas mostra-nos que, enquanto Machado de Assis se multiplicava em providências no sentido de instalar em definitivo a corporação, esta ingressava, aos poucos, no ritmo sereno de sua atuação tradicional – coligindo brasileirismos para um dicionário, procurando fixar ortografias longamente controvertidas e sobretudo entremeando o pesar dos mortos com a glória dos novos sócios, na linha de sua vocação eleitoral.

Daí em diante, com um ou outro percalço de momento, a vida da agremiação será uma tranqüila navegação, sem altas ondas a se quebrarem nos paredões do Edifício do Cais da Lapa.

No passar do tempo, o prédio perdeu a denominação vulgar com que havia nascido. Seu alto destino, vinculado ao mundo da cultura, impunha-lhe a escolha de um batismo condigno. Por iniciativa oficial, recorreu-se para isto ao saber helenístico do barão de Ramiz Galvão, que cultivava raízes gregas no jardim de sua biblioteca de clássicos, e logo foi acordado que o edifício onde se abrigavam a Academia Brasileira, o Instituto Histórico, a Academia de Medicina e o Instituto dos Advogados passaria a chamar-se Silogeu Brasileiro.

Antes, conforme nos recorda Gastão Cruls em Aparência do Rio de Janeiro, ocorrera o risco de nome mais rebarbativo, constante da lista alvitrada pelo mesmo sábio e futuro acadêmico: Polilógio, Logotério, Sinergatério, Polimétio, Panetásio e Logossinédrio. Designações medonhas, felizmente postas de lado, em favor de Silogeu, e esta última há de ter tido, possivelmente, a aprovação de Machado de Assis, também estudioso do grego e amigo do barão.

No prédio do Silogeu, a Academia Brasileira, enfim abrigada e alfaiada, ainda não era bem o sonho perfeito de Machado de Assis. Em carta a Joaquim Nabuco, depois de dar-lhe a notícia da sede própria, o mestre acrescera este reparo, que esclarecia o seu ideal: “Seguramente era melhor dispor a Academia Brasileira de um só prédio, mas não é possível agora, e mais vale aceitar com prazer o que se oferece e parece bom. Outra geração fará melhor.”

Não se enganava no vaticínio. Outra geração, realmente, corresponderia ao seu desejo, com a sede isolada e definitiva para a qual se transferiu a Academia, quinze anos depois da morte de seu fundador.

Em abono da tese de que, na criação da Academia Brasileira, prevaleceram os fatores de ordem cordial sobre os de ordem intelectual, assinala-se a circunstância de que no quadro de seus fundadores, há omissões injustificáveis e inclusões merecedoras de reparo. Por que a exclusão dos grandes simbolistas, como Cruz e Sousa e Alphonsus de Guimaraens? – indagou Múcio Leão, ao receber Álvaro Moreyra na Academia. E ainda a ausência de um João Ribeiro, um Quintino Bocaiúva, um Domingos Olímpio, um Barão do Rio Branco? E como explicar senão pelo critério da amizade, a inclusão de um Pedro Rabelo, um Urbano Duarte e um Garcia Redondo, que não podiam aspirar à condição de grandes figuras literárias, ao lado de um Nabuco, um Aluísio Azevedo e um Alberto de Oliveira?

O mesmo critério afetivo atuou, ainda, na escolha dos patronos da Academia, a cuja preeminência foram elevados alguns mortos recentes, de escassos méritos intelectuais, como Adelino Fontoura, Pardal Mallet e Artur de Oliveira, sobretudo este último, em quem Machado de Assis viu um saco de espantos e que hoje somente nos surpreende pelo desencontro entre a sua nomeada de gênio e a mediocridade de sua produção literária.

A necessidade de improvisar uma tradição, que desse à nascente Academia uma projeção no sentido do passado, é que levou Joaquim Nabuco a sugerir a cada fundador que colocasse a sua cadeira à sombra de um nome ilustre, que lhe serviria de patrono. “Os chins enobrecem os antepassados” – disse ele, sobre isto, em carta a Machado de Assis –, “nós fazemos mais porque os criamos.”

Dessa forma, enquanto na tradição da Academia Francesa o patrono corresponde ao primeiro ocupante da cadeira, a Academia Brasileira apresentou esta originalidade: dispensou a colaboração do tempo e criou, ela própria, os seus mortos ilustres, dando o nome desses mortos às suas poltronas e assim enraizando no passado a nova agremiação.

Daí terem prevalecido, às razões da inteligência, as razões da afeição, em algumas dessas escolhas, as quais recaíram em jovens confrades recentemente falecidos: na impossibilidade de tê-los como companheiros, os fundadores da Academia tiveram-nos como patronos, na mesma linha afetiva que coordenara o núcleo inicial da corporação.

Afonso Celso escolheu Teófilo Dias; Alberto de Oliveira, Cláudio Manuel da Costa; Alcindo Guanabara, Joaquim Caetano; Aluísio Azevedo, Basílio da Gama; Araripe Júnior, Gregório de Matos; Artur Azevedo, Martins Pena; Franklin Dória, Junqueira Freire; Carlos de Laet, Porto-Alegre; Clóvia Beviláqua, Franklin Távora; Coelho Neto, Álvares de Azevedo; Domício da Gama, Raul Pompéia; Eduardo Prado, Visconde do Rio Branco; Filinto de Almeida, Artur de Oliveira; Garcia Redondo, Júlio Ribeiro; Graça Aranha, Tobias Barreto; Guimarães Passos, Laurindo Rabelo; Inglês de Sousa, Manuel Antônio de Almeida; Joaquim Nabuco, Maciel Monteiro; José do Patrocínio, Joaquim Serra; José Veríssimo, João Francisco Lisboa; Lúcio de Mendonça, Fagundes Varela; Luís Guimarães, Pedro Luís; Luís Murat, Adelino Fontoura; Machado de Assis, José de Alencar; Magalhães de Azeredo, Gonçalves de Magalhães; Medeiros e Albuquerque, José Bonifácio, o Moço; Olavo Bilac, Gonçalves Dias; Oliveira Lima, Varnhagen; Pedro Rabelo, Pardal Mallet; Pereira da Silva, Sousa Caldas; Raimundo Correia, Bernardo Guimarães; Rodrigo Octavio, Tavares Bastos; Rui Barbosa, Evaristo da Veiga; Silva Ramos, Tomás Antônio Gonzaga; Sílvio Romero, Hipólito da Costa; Teixeira de Melo, Casimiro de Abreu; Urbano Duarte, França Júnior; Valentim Magalhães, Castro Alves; Visconde de Taunay, Francisco Otaviano.

Só em alguns casos, nessa lista heterogênea de notabilidades da primeira hora acadêmica, se descobre a afinidade de ordem intelectual entre o fundador e o seu patrono.

“Evidentemente” – observou Humberto de Campos, num pequeno estudo sobre os patronos da Academia – “a lembrança do nome de Adelino, por Murat, de Mallet, por Pedro Rabelo, e a de Artur de Oliveira, pelo senhor Filinto de Almeida, tem a sua raiz, não no cérebro, mas no coração de cada um deles. É obra do sentimento e não da inteligência.”

Enganava-se Humberto de Campos quanto à escolha de Filinto de Almeida. A indicação de Artur de Oliveira para seu patrono na Academia não partira do poeta de Cantos e cantigas, porém de Machado de Assis. Filinto inclinara-se por Gonçalves Crespo, que não foi aceito por se haver naturalizado português. Foi então que Machado de Assis atirou a pergunta?

– E o Artur de Oliveira?

Comentário de Afrânio Peixoto, que ouviu o episódio ao próprio Filinto de Almeida e o narrou no prefácio aos Dispersos, de Artur de Oliveira: “E Machado? Obrigado a ser justo, escolhendo o primeiro dos homens de letras do Brasil, José de Alencar, impôs a seu confrade um dos mais desconhecidos deles, Artur de Oliveira... Eram amigos; a morte os separara, temporã e injusta: a amizade supercompensaria a fatalidade, Artur de Oliveira iria viver na memória da Academia, graças a Machado de Assis...”

O desencontro entre acadêmico e patrono não decorrera, entretanto, da proposta de Joaquim Nabuco, corretamente apresentada nos seguintes termos: “A cada uma das quarenta cadeiras da Academia, será dado, em homenagem aos principais vultos da literatura nacional, o nome de um deles, e o primeiro titular de cada cadeira pronunciará perante a Academia o elogio do nome literário, nela inscrito.” Cometeu o erro grave, entretanto: deixou a escolha ao arbítrio pessoal de cada acadêmico, sem condicioná-la à aprovação do plenário da Academia.

De longe, Oliveira Lima viu o erro. E em carta a José Veríssimo, escrita de Washington a 15 de março de 1897, ponderou que “teria sido de grande vantagem sujeitar ao referendum da Academia a escolha feita por cada um dos membros”, nessa indicação dos patronos. Logo a seguir, acrescentava: “Ter-se-ia evitado a intrusão de certos mortos, com o devido respeito, da categoria daquele de quem se dizia: il y a des morts au’il faut qu’on tue; o nível ter-se-ia mantido, as escolhas valer-se-iam todas.”

Como ninguém se lembrou em tempo de alvitrar esse critério, prevaleceram as razões de ordem afetiva, não em todas as indicações, é verdade, mas em algumas, o bastante para que se pudesse concluir que o sentimento teve a sua voz no capítulo, acima das razões de ordem intelectual.

O próprio Nabuco, ao escolher o nome de Maciel Monteiro para a sua cadeira, com certeza viu menos a figura de escritor que a figura de homem do mundo, que de si mesmo disse um dia “já ter as mãos calejadas de levantar vestidos de seda”. E isto porque, no caso de Maciel Monteiro, a nomeada do diplomata fora bem maior que a do poeta.

A proposta de Nabuco – assinalou Medeiros e Albuquerque, ao explicar, numa conferência, por que escolhera José Bonifácio, o Moço, para seu patrono – foi aprovada com precipitação: “Eu não assisti à proposta, nem às primeiras escolhas. Quando Nabuco me falou nisso, deixou-me surpreso, indeciso, não sabendo por quem me resolver. Dessa dificuldade ele me tirou, lembrando-me alguns grandes nomes, entre os quais estavam os dois José Bonifácio – o velho e o novo. Ao princípio pensei em Castro Alves e em José de Alencar; mas esses já tinham sido tomados por outros colegas. Dos que Nabuco me oferecia, o que me pareceu mais simpático foi José Bonifácio, o Moço.”

De onde se conclui que, ao aceitar a aclamação de seu nome para presidente da Academia, Machado de Assis não teve de pôr à prova, para sair-se bem dessa liderança extremamente difícil, a determinação de sua vontade, mas sobretudo aquele tato sutil de velho diplomata, que o romancista poria na figura do conselheiro Aires, do último de seus livros.

No meio de monarquistas e republicanos, ele esconderia as suas convicções e preferências, em benefício da harmonia do todo. Entre impulsivos e precipitados, saberia resguardar a sua prudência experiente, para levar o barco a bom porto. Ainda bem que, no íntimo, com a sua experiência das fraquezas humanas, o velho escritor sabia o caminho certo, entre as ondas de mar alto.

Seu discurso de posse na presidência da Academia, na sessão de 20 de julho de 1897, é um modelo de boa política, como declaração pública de apreço às novas gerações: “Não é preciso definir esta instituição. Iniciada por um moço, aceita e completada por moços, a Academia nasce com a alma nova, naturalmente ambiciosa.”

Em poucas palavras, Machado de Assis tirava, assim, ao instituto, a suspeição de velhice, própria das instituições de sua espécie. E acrescentava: “O vosso desejo é conservar, no meio da federação política, a unidade literária.”

Em 1887, escolhido para presidir o Grêmio de Letras e Artes, que acabara de ser fundado, o romancista de Helena tinha se esquivado a essa prova de confiança de seus confrades, sob a alegação de que, reeleito para a diretoria do Clube Beethoven, estava proibido, por dispositivo estatutário dessa agremiação, de aceitar encargo de direção em associação análoga – o que, pensando bem, não passava de frouxa desculpa de ocasião.

Uma década depois, está Machado de Assis à frente da Academia Brasileira, com um entusiasmo que mal consegue sopitar na aparência das reservas de seu temperamento.

O romancista não só aceita, depois de um primeiro recuo, próprio de seu feitio, a idéia da criação da Academia – empolga-se pela iniciativa, a ponto de convertê-la na polarização de todas as suas energias outonais. É nessa coordenação de vontades que se tem a medida do seu tato e da sua determinação, o tato e a determinação com que edificara a própria vida e que ele agora transfere, numa nova projeção de si mesmo, à corporação literária que será também o resultado de sua tenacidade.

Foi o grande nome de Machado de Assis, afirmou Medeiros e Albuquerque, quem fez aceitar a idéia da Academia pelos nossos homens de letras.

Mas a verdade é que o grande nome do mestre constituiu apenas uma parte – a decorativa – de sua contribuição pessoal. A outra, certamente a mais valiosa, está na constância de sua ação discreta, que dirimiu divergências e venceu dificuldades, sem um momento de hesitação.

Ao primeiro relance, dir-se-ia que a atuação de Machado de Assis se confinou a aceitar a presidência que lhe foi dada por aclamação. Certo, não saíram do tinteiro que nos deu o Quincas Borba os Estatutos e o Regimento Interno do instituto: este, da pena de Rodrigo Octavio, aqueles, da pena de Inglês de Sousa. Pelo menos não se encontra um artigo ou parágrafo, nos papéis relativos a essas duas leis básicas da Academia , com a letra de Machado de Assis.

No entanto, facilmente se depreende que nada ali se fez sem a sua anuência ou a sua inspiração. As atas desses tempos heróicos são omissas em relação ao labor formidável do presidente. Na realidade, porém, é ele quem puxa os cordéis de tudo. Numas coisas, cede, ou sugere, talvez por ato político, como na indicação dos patronos de valor discutível; ele, porém, no seu caso particular, escolhe certo, quando coloca a sua cadeira sob o patronato de José de Alencar. Em outras coisas, impõe a sua vontade, de modo insinuante e persuasivo, que transforma o pensamento próprio em pensamento alheio, e sempre sem deixar documento claro dessa vontade.

Havia em Machado de Assis, não obstante toda a ironia com que zombou da política, uma vocação de líder, que a Academia plenamente realizou. A poesia com que falou do velho Senado, na mais perfeita de suas páginas evocativas, não é apenas reminiscência – é aspiração prudentemente coibida, a que o tempo emprestou uma ressonância de saudade.

Seu caso, para aqui empregarmos uma expressão do próprio Machado, foi bem o de um solteirão da política, mas um solteirão antes voluntário que frustrado e, por isso mesmo, sem o travor do desencanto.

R. Magalhães Júnior, num dos capítulos de Machado de Assis desconhecido, pôs em evidência, ao longo da obra machadiana, não só o interesse, sobretudo o gosto da política. E revelou, na esteira desse interesse e desse gosto, a notícia significativa da candidatura do escritor a deputado, pelo segundo distrito de Minas Gerais, em 1866.

A vocação política que Machado de Assis há de ter sopitado no íntimo da natureza retraída, ele a concentrou na sua vida literária. Solícito, prestimoso, afável, tinha o louvor adequado aos livros e aos companheiros, sabendo desfazer com habilidade, em relação à sua pessoa, pela oportunidade do estímulo aos que vinham chegando, o espírito de beligerância das novas gerações. Daí o coro de elogios que se ergueu à volta de seu nome e de que Sílvio Romero só dissentiu por impulso irreprimivelmente polêmico.

A Academia, ao ser constituída, soube ser uma curiosíssima coordenação de partidos, tendências e situações, que se harmonizaram por uma espécie de milagre pessoal de seu presidente. Havia ali monarquistas e republicanos, românticos e naturalistas, historiadores e poetas, jornalistas e professores, numa diversidade surpreendente de princípios, ideais e convicções, sobre a qual devia pairar, com o seu fino gênio político, a ação coordenadora do narrador das Histórias sem data.

Ele próprio, ao apontar da instituição, deu a seus pares a máxima lição da compreensão e da tolerância, na serenidade de sua conduta em face de Sílvio Romero, que lançara precisamente no ano de instalação da Academia o seu livro agressivo sobre o romancista das Memórias póstumas.

Com uma aspereza brutal, que em nada lhe recomendava o senso crítico, Sílvio investira contra a glória machadiana, para podá-la no que considerava os exageros da opinião. E o que daí resultara, em lugar do estudo objetivo que se esperava de seu talento, havia sido a obra de demolição despropositada, com expressões deste teor: “Nas Crisálidas e nas Falenas abundam as páginas imprestáveis.” Ou ainda: “Creio não ser demasiado grosseiro afirmar que esta águia não tem envergadura, este condor não possui o largo vôo solitário das montanhas, este Machado de Assis é um doce poeta de salão, pacato e meigo, se quiserem; porém mudo ou completamente gago para servir de companheiro a qualquer coração dolorido; a qualquer alma sedenta de emoção e verdade.”

O ataque de Sílvio teria a sua origem remota na apreciação pouco laudatória com que Machado de Assis, ao estudar a nova geração literária, se referira aos Cantos do fim do século, do confrade sergipano. Mas aí mesmo estava a sua prévia resposta à represália do criticado: “Realmente” – afirmava – “criticados que se desforçam de críticas literárias com impropérios dão logo idéia de uma imensa mediocridade – ou de uma fatuidade sem freio – ou de ambas as coisas; e para lances tais é que o talento, quando verdadeiro e modesto, deve reservar o silêncio do desdém: Non ragionar de lor, ma guarda e passa.”

Assim disse e assim fez. Ante a explosão do crítico, não deixou transparecer o seu desagrado; continuou a conviver com Sílvio Romero, nas reuniões da Academia, como se não houvesse entre os dois o livro de 1897. Dir-se-ia alheado da ira do companheiro. Seu tédio à controvérsia, que a idade só fizera fortalecer, como que excluía o ressentimento das retaliações de ordem literária. Colocava-se acima das injúrias e incompreensões. E assim como prosseguiu no seu ofício de escritor, sem dar a menor importância ao juízo severo de Sílvio Romero, continuou a presidir a Academia com isenção e serenidade, de que deu a melhor prova quando, volvido o tempo, designou Sílvio Romero para saudar Euclides da Cunha, em nome de todos os companheiros, na cerimônia de posse do jovem mestre de Os Sertões.

No dia em que Carlos de Laet, com o seu gosto da briga em letra de fôrma, confessou a Machado de Assis acalentar o desejo de obrigá-lo a uma polêmica, logo o romancista replicou:

– Não faça tal, que os partidos não seriam iguais: isto para você seria uma festa, uma missa cantada na capela, e, para mim, uma aflição.

Em nossa literatura, ninguém seguiu mais ao pé da letra a recomendação de Renan, segundo a qual não se deve dar resposta aos críticos, quanto o autor do Quincas Borba. Não que tivesse curta a memória das pancadas, como o companheiro do filósofo neste seu romance. É que não tomou por norma subordinar ao julgamento alheio a composição de seus livros, sabendo que só dependia de si mesmo ao escrevê-los. Esta consciência de valor colocou-o fora do alcance dos debates em torno de sua obra. E se, por mais de uma vez, se mostrou sensível aos louvores de José Veríssimo e Mário de Alencar, o certo é que, mesmo sem o coro de aplausos, teria desdobrado a originalidade da mensagem literária que emanava de seu gênio.

A criação da Academia encontrou-o na plena consciência de si mesmo. Daí a altitude em que se manteve como presidente da instituição. Afastado da polêmica das gerações. Dissociado dos litígios de ordem política. E só pensando na política específica do próprio instituto.

“Ninguém resiste a um pedido seu” – disse-lhe um dia Joaquim Nabuco. Mas não se conhece pedido expresso de Machado de Assis, na correspondência epistolar aos amigos mais chegados. Preferia fazer-se entender, a dizer claramente o que almejava. E a verdade é que, através desse processo reticente, acabava por ser entendido – entendido e atendido.

Um exemplo, entre muitos.

Ao tempo em que tramitava na Câmara dos Deputados o projeto de lei de amparo à Academia, Machado de Assis, em carta a Lúcio de Mendonça dá conta da última démanche que levara a bom termo: “Há dias, encontrando-me com o Epitácio [Pessoa], falei-lhe de passagem sobre o projeto, mas não há intimidade entre nós, e estávamos com outras pessoas. Até aqui fiz o que pude e achei boa vontade em todas as câmaras.” De onde se conclui que, esquivando-se ao pedido direto, recorrera à insinuação cautelosa.

Há uma essencialidade política nas Academias que talvez explique sejam estas instituições freqüentemente desejadas pelos políticos de profissão. E é na linha dessa essencialidade que devemos ajustar este reparo de Graça Aranha: “Nada interessa tanto à vida acadêmica como uma eleição. Parece que aqueles homens, escapos da política, mas guardando fielmente o espírito eleitoral do brasileiro, desforram-se em eleger confrades, exercendo uma função considerada um privilégio, quando raramente votam fora da Academia mesmo para escolher o presidente da República. Na Academia o sentimento eleitoral é o mais ativo de todos, e a Academia Brasileira, graças ao seu quociente de mortos, jamais foi uma Academia morta. Os abençoados mortos deram-lhe a mais preciosa das vidas – a vida eleitora.”

O livro clássico de Albert Rouxel – Chroniques des élections à l’Académie Française – assinala neste instituto o espírito eleitoral que Graça Aranha identificou na Academia Brasileira. Com a sua experiência da imortalidade acadêmica, disse um dia Gaston Boissier que são as mortes que dão vida às academias. A experiência, que não é de ontem ou de hoje, mas de todos os tempos, acha-se condensada nos dois versos do velho epigrama que Lauro Müller transpôs para o português na graça desta quintilha:

Se vivos somos quarenta,

Alvos somos da ironia.

Mas o riso não se agüenta,

Ninguém mais nos torce a venta,

Se há vaga na Academia...

A essencialidade política do espírito acadêmico ajustou-se como a mão à luva ao temperamento de Machado de Assis. A Academia foi o seu Senado vitalício. Ali acolheu os antigos políticos do Império, que a República pusera de lado. Ali congregou os novos escritores, que se tinham batido pelo novo regime e a que este não dera a devida recompensa.

Talvez esteja aí a misteriosa explicação do encontro feliz de gerações que fundaram a Academia em 1897, idealizada por dois republicanos, prestigiada por velhos monarquistas.

Para Machado de Assis, entretanto, teve o novo instituto uma importância ainda mais profunda: permitiu-lhe a plena expansão da feição política de sua personalidade. Até então essa vocação dissimulada se contentara com o prestígio pessoal do escritor, na quase unanimidade de louvores com que este firmara a sua reputação nacional.

Na presidência da Academia, por força da condição do espírito acadêmico, Machado de Assis encontrou a solução ideal de sua vocação política: realizou-se politicamente, sem se afastar da órbita literária, e o fez com um tato inexcedível, sabendo que se deve compor a vida, segundo Madame Valmore, como se costura – ponto por ponto.

a leitura do Livro de Atas da Academia, no período de 15 de dezembro de 1896 a 1º de agosto de 1908 – ou seja: entre a primeira reunião do instituto e a última a que compareceu o seu presidente –, permite-nos acompanhar, na uniformidade de sua conduta, a atuação exemplar de Machado de Assis a frente da corporação. Nada impõe nem pede aos companheiros. Sugere. Concorda. Insinua. Querendo ser adivinhado. E falando o menos possível.

Nas noventa e seis sessões que a Academia realizou na fase de sua presidência, só a duas ele faltou: a 28 de setembro de 1897, quando foi substituído por Joaquim Nabuco, e a 6 de junho de 1908, quando Medeiros e Albuquerque ficou em seu lugar. Nas demais, nunca deixou de ali estar, como o patriarca no sólio de sua diocese, a estender sobre os confrades uma doce autoridade comedida, composta mais de silêncios que de palavras.

Certa vez, como viesse a debate, no correr de uma sessão da Academia, para preenchimento de vaga recente, a candidatura de um poeta cuja conduta poderia comprometer a austeridade do instituto, Machado de Assis fechou-se em silêncio, sem querer opinar sobre o bardo boêmio. Depois, ao fim da sessão, quando alguns companheiros acompanharam o mestre ao bonde das Águas Férreas, o presidente desviou-se do seu caminho habitual e enfiou pela rua da Assembléia, até para o meio da sala de uma cervejaria, com o braço erguido para o quadro que tomava a parede à sua frente e no qual Emílio de Meneses aparecia, vermelho, bigodes torcidos, a empunhar um copázio de cerveja. Em seguida, tornou pelo mesmo caminho, sempre em silêncio, até à parada de seu bonde – e só com isso arredou a candidatura do poeta.

É interessante observar que, não obstante esse veto do romancista de Esaú e Jacó, Emílio de Menezes, que tinha a pena afiada para a zombaria dos confrades, nunca se animou a atirar uma de suas setas envenenadas contra o mestre que lhe fechara a porta da Academia.

Episódio igualmente expressivo, ainda na ordem das candidaturas acadêmicas, é o da escolha do sucessor de José do Patrocínio.

No dia do falecimento do grande orador da Abolição, Machado de Assis perguntou a Mário de Alencar, na Livraria Garnier, por que não se candidatava à vaga de Patrocínio. Escreve Mário: “Disse-lhe, então, claramente, que não desejava pertencer à Academia, posto que a prezasse muito. Não possuía uma obra que me qualificasse dignamente para candidato.” Machado de Assis, entretanto, insistiu no convite. “Teimei na recusa. Mas o meu bom amigo não se deixou convencer das minhas alegações, e durante dois meses insistiu comigo. Ia terminar o prazo da inscrição e eu contava com o esquecimento dele para esquivar-me à obrigação penosa. Na manhã do último dia, porém, Machado de Assis foi à Secretaria do Interior, onde eu trabalhava, e interpelou-me sobre aquele assunto. Quis recusar ainda, mas a sua fisionomia revelou-me o seu desgosto e nas suas palavras senti um pouco de irritação. Receei magoá-lo e declarei-lhe que me apresentava, mas que ele teria a responsabilidade do futuro acadêmico. Advertiu-me que era o último dia da inscrição, e saiu com a promessa de receber à tarde a minha carta de apresentação. Horas depois apareceu-me o nosso amigo João Ribeiro, a quem ele, desconfiado da minha palavra, pedira que me obtivesse a carta.”

Por esse tempo, Machado de Assis mantém correspondência epistolar constante com Joaquim Nabuco. Principal assunto de suas cartas: a Academia, sobretudo as eleições para preenchimento das vagas que iam correndo. Que diria Machado a Nabuco sobre a candidatura de Mário de Alencar? Na carta de 29 de agosto de 1905, escreve “Já há de saber que os candidatos são o padre Resende, o Domingos Olímpio e o Mário de Alencar. Na Academia não há nem deve haver grupos fechados.” A 30 de setembro, mantém o tom discreto: “Os candidatos, são os que já sabe, o padre Severiano de Resende, o Domingos Olímpio e o Mário de Alencar; provavelmente os três lhe haverão escrito já. A eleição é na última quinzena de outubro, creio que no último dia.” Por fim, dias antes da eleição, na carta de 15 de outubro: “A eleição da Academia deve ser feita em fins deste mês.” Nenhuma palavra mais. Como se não tivesse o mais vago interesse por qualquer dos concorrentes; afinal adivinhando em tempo o candidato do amigo, mandou-lhe seus votos, efetivamente, mas à última hora, e por telegrama, para Mário de Alencar.

Depois da discreta luta de bastidores, que teve de travar para a consolidação do instituto, o mestre se limitou a liderar os companheiros, alheado de lutas ou paixões transitórias. Dir-se-ia desprendido de sentimentos terrenos. Aparentemente acima do bem e do mal, mas, em seu íntimo, sabendo que ali estava a Casa que zelaria por sua glória.

Lúcia Miguel Pereira encontrou a imagem feliz para definir-lhe a compostura dessa fase outonal, quando assinalou que, “com o tempo, Machado de Assis foi tomando, insensivelmente, aquela atitude discreta e distante de escritor encadernado nos seus livros.”

À frente da Academia, antes que esta impusesse aos seus membros a imponência do fardão – espécie de encadernação verde, com o destaque da douração imponente –, Machado de Assis supriu a falta de gravidade do uniforme com a gravidade que derivava de sua figura, na presidência da corporação.

Em todos os livros, a partir do Dom Casmurro – primeiro volume que publica depois da criação da Academia – faz questão de colocar, por baixo de seu nome, a indicação: “Da Academia Brasileira”. Nesse sentido, escreve mesmo uma carta ao seu editor em Paris, com expressa recomendação. A propósito das Páginas Recolhidas, responde-lhe o velho Garnier: “Je veillerai à ce que les mentions de Academia Brasileira et Nova edição ne soient pas omises comme lors du tirage précédent.” O que plenamente confirma o cuidado do romancista em vincular-se, mesmo aí, à instituição que fundara.

A última sessão que preside, já alquebrado, contou com a reduzida presença de seis acadêmicos; podia circunscrevê-la, por isso mesmo, a uma conversa singela entre bons amigos. Não foi o que fez. Deu-lhe o relevo protocolar das sessões habituais. Vale a pena recolher, nos documentos antigos da instituição, esse derradeiro contato do presidente com a Academia, apanhando ao seu Livro de Atas a folha em que se guardou a última presença do mestre a comandar os trabalhos da corporação: “Às quatro horas da tarde do dia 1º de agosto de 1908, presentes os senhores Machado de Assis, José Veríssimo, Euclides da Cunha, Filinto de Almeida, Araripe Júnior e Mário de Alencar. O senhor presidente declara aberta a sessão. O expediente consta de uma carta do senhor Rodrigo Octavio, primeiro-secretário, pedindo seis meses de licença, e de um ofício do Comité Alfred de Vigny, de Paris, solicitando o concurso da Academia Brasileira para o monumento que se trata de levantar ao poeta francês. É lida e aprovada a ata da sessão anterior. O senhor presidente diz que na forma do Regimento compete ao segundo-secretário substituir o primeiro nos seus impedimentos, mas havendo o senhor Mário de Alencar alegado não poder atualmente acumular as duas funções, designa para substituir o primeiro-secretário o senhor Euclides da Cunha, e este declara aceitar a designação. O senhor José Veríssimo propõe, e é aprovado, que a Academia, tomando na devida consideração o ofício do Comitê Alfred de Vigny, abra uma subscrição entre os seus membros, a fim de obter donativos para o monumento projetado, podendo aceitar os de outros escritores e admiradores do grande poeta francês. Discute-se, na ordem do dia a proposta anterior do senhor José Veríssimo relativa à publicação do Boletim, deixando de ser votada por falta de número. O senhor Euclides da Cunha pede a palavra para ler o esboço de um vocabulário técnico; por ser tarde, é adiada a continuação da leitura, e o senhor presidente declara encerrada a sessão, marcando para a ordem do dia seguinte a discussão do Boletim e a continuação da leitura do vocabulário técnico do senhor Euclides da Cunha.”

Depois dessa data, Machado de Assis só regressou à Academia, daí a quase dois meses, já sem vida, trazido agora pelos amigos, para a cerimônia de seus funerais.